みなさんこんにちは。

このブログでは、「無かったはずの月1万円を手元に残す」をコンセプトに節約や節税、収入増などお金に関する幅広いノウハウを発信しています。

さて今回は車通勤をしているサラリーマンの方必見、通勤手当と税金に関する内容です。

最近は物価高に加えてステルス増税やら、しれっと社会保険料を上げられたりしてどんどん生活が苦しくなっていますよね。 本当にふざけんなって感じです。

実は昨今のガソリン価格高騰を背景に、出費が増えただけではなく通勤手当に対して

知らない間に税金を取られている可能性があります!

なんで通勤手当で税金取られるんだよ! と思った方

場合によっては年間で数千円ほど節税できる可能性があるので、ぜひチェックしてくださいね!

- 通勤手当に関する知識が得られる

- 場合によっては節税ができ、手元にお金が残る

この記事は5分以内に読み終わります

この記事の結論

- 車通勤の通勤手当=ガソリン代

- 通勤手当には非課税額が設けられているが、ガソリン価格高騰の影響で非課税額を超えやすくなり、超えた分には税金がかかる

- 通勤距離によって非課税額が変わるため、得する距離と損する距離が存在する

- 通勤ルートを見直すことで非課税額を超えないようにしよう

公共交通機関、または公共交通機関と車を併用している方は月15万円まで非課税なので、今回の内容は当てはまりません。

車のみで通勤している方向けの内容ですね。

通勤手当の非課税額とは?

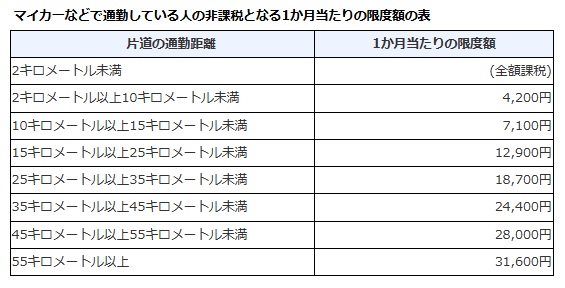

車通勤の場合は、通勤距離に応じて非課税額の上限が決まっています。

※国税庁のHPから引用

表を見ると、ある程度枠組みされていて

例えば通勤距離が片道9kmの方は、通勤手当が月4,200円まで非課税になるのですが

片道10kmの方は月7,100円まで非課税となり

たった1km違うだけで非課税額が大きく変わってしまう

といったことが起きます。

比べると片道9kmの人は損をしていそうですね。

そうなのです、では片道9kmと10kmでどれだけの損得があるか具体的な金額を見てみましょう。

通勤距離で損得がある!

月の通勤日数20日、燃費10km/L、ガソリン価格170円/Lで試算するとこのようになります。

| 片道9km | 片道10km | |

| 走行距離 | 360km | 400km |

| ガソリン代 | 6,120円 | 6,800円 |

| 非課税額 | 4,200円 | 7,100円 |

| 超過分(所得扱い) | 1,920円 | 0円 |

片道9kmは1,920円/月超過してしまうのに対し

片道10kmは、非課税額内で収まるので超過分は0円です!

また概算ですが、年間で取られてしまう税金(所得税+住民税)はこのようになります。

| 片道9km | 片道10km | |

| 税率5%の方(目安年収300万) | 1,200円 | 0円 |

| 〃 10%の方( 〃 500万) | 2,100円 | 0円 |

| 〃 20%の方( 〃 700万) | 3,600円 | 0円 |

片道9kmの人は超過分が所得扱いになるため税金を取られますが

片道10kmの人は税金も0円です!

1kmでこんなに差があると何か不公平ですね。もう少し非課税額を上げてほしいです!

この非課税額は平成26年に改定されてから変わっていないようです。ただ当時も同様にガソリンが高騰していたので、もっと価格が上がらないと改定されないでしょう。

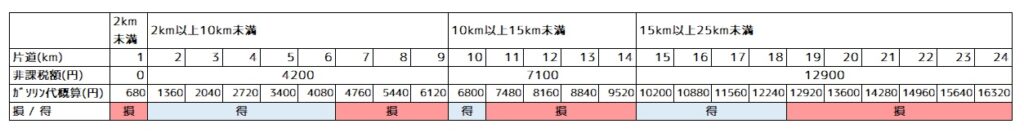

次は通勤距離1kmから24kmで、得する距離と損する距離を見てみましょう。

得する距離と損する距離は?

同じ条件で試算してみました。

↓クリックすると拡大します スマホは回転させると拡大されます

あなたの通勤距離を当てはめてみてください、得していますか?損していますか?

あくまで参考値ですが、こうやって見るとほとんど損してしまうように見えますね…

最後に対策です!

対策=通勤ルートを見直そう

労働基準法では通勤手当を必ず支給しなさいとは明記していないので、そもそも手当を出すかどうかも、手当を出す際の算出方法も企業の裁量に任されています。

よってお勤め先の人事規定をご確認いただきたいのですが、特に非課税額が切り替わる境目にいる方は、今一度距離を計測し直したり、合理的な範囲で通勤ルートを見直してみてはいかがでしょうか?

まとめ

- 通勤距離によって通勤手当の非課税額が決まっている

- 距離によっては非課税額を超えた分に対して税金を取られてしまう

- 得する通勤距離と損する通勤距離がある

- 必要に応じて通勤ルートを見直し、非課税額を超えないようにする

最後までご覧いただきありがとうございました。

節税の参考になれば幸いです。

これからもお得な情報を発信していきます。最後までご覧いただきありがとうございました。ケンヤでした。